En Ir a la Habana (Tusquets, 2025), el escritor cubano Leonardo Padura plantea una relación crítica y autocrítica con la ciudad en la que nació en 1955 y en la que sigue vivendo; lo hace desde la mirada del escritor que es hoy a sus casi 70 años y para ello echa mano de la memoria y de Mario Conde, su alter ego y protagonista de sus novelas policiacas. Muestra a La Habana antes de la Revolución Cubana, llena de música, glamour, béisbol y una efervescente cultura popular, y luego a La Habana actual, sumida en la “decadencia, la deconstrucción y degradación”.

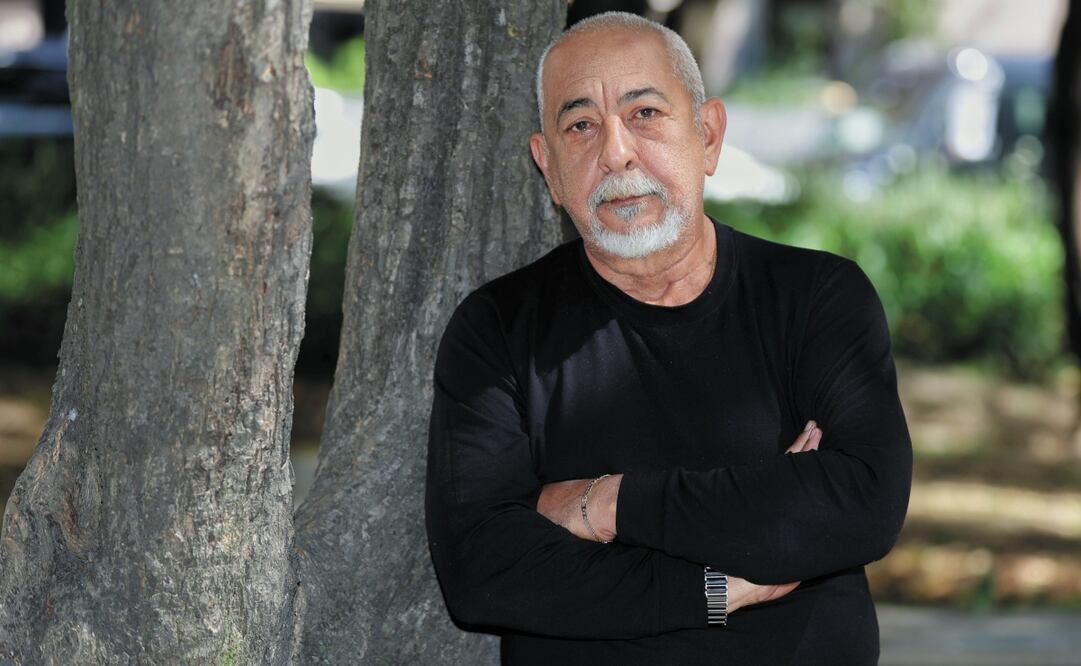

En 350 páginas que incluyen fotografías habaneras de Carlos T. Cairo, el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 dice a EL UNIVERSAL que desde hace muchos años frente a La Habana tiene un sentido de “ajenitud”. Una “ajenitud” que no sabe hasta dónde llegará.

El también autor de El hombre que amaba a los perros, Pasado perfecto, Adiós, Hemingway y La neblina del ayer ofrecerá mañana, a las 18 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, la charla “La Habana, Trotsky y otras cosas: Padura en la UNAM”.

¿Ir a La Habana es tu libro más habanero?

Es un recorrido cronológico que hago por la historia de La Habana, por el proceso mío de apropiación de conocimiento de la ciudad, pero está el proceso de escritura de la ciudad y en ese proceso de escritura de la ciudad me apoyo siempre en la mirada de Mario Conde, que ha sido fundamental. Me ayuda a hacer un recorrido que es histórico, es físico por la estructura física de la ciudad, es sentimental y es literario. Es un personaje que para mí ha sido esencial a la hora de tratar de entender eh cómo es la realidad cubana y tratar de reflejarla.

¿Haces en este libro una crítica y una autocrítica?

Me permite materializar una obsesión. Quien haya leído cualquiera de mis libros ve que La Habana es un espacio central en mi literatura. Escribo sobre La Habana, escribo con el lenguaje de La Habana, escribo con una pertenencia cultural a La Habana. En este libro sistematizo, profundizo y establezco una relación de pertenencia y permanencia. Es un libro inclasificable, es un poco ensayo, un poco autobiografía, un poco memoria, un poco historia y bastante periodismo.

¿Un gran ejercicio de memoria?

Un novelista tiene que ser un almacén de memorias, porque no sólo es la memoria personal que uno tiene de la experiencia que ha vivido en el tiempo que le ha correspondido vivir, sino que uno tiene que apropiarse de otras memorias. Es muy importante la memoria de un país aunque a veces los poderes la escamotean o la manipulan de acuerdo a sus intereses políticos o ideológicos. La memoria debe ser mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más abarcadora que lo que una coyuntura política determinada pueda preferenciar.

Lee también: Librerías Gandhi lanza campaña con anuncios callejeros; fusiona nombres de cantantes con libros icónicos

¿La situación política, económica y social que vive hoy Cuba te distancia de La Habana?

En Cuba todo es político. Es político desde que puedas comprar pan en la panadería del barrio por la mañana a que no puedas comprarlo, detrás de cada problema económico o social hay decisiones políticas. Vivimos en una sociedad altamente politizada y eso determina la realidad y la evolución de esa sociedad.

En estos momentos Cuba vive un periodo que los economistas llaman “policrisis”, es decir, una crisis múltiple y la mejor manifestación de esa crisis es la pérdida de poder adquisitivo de bienes de primera necesidad que pueden incluir los medicamentos. Un jubilado en Cuba puede recibir una pensión de 2 mil pesos al mes en un país donde un cartón de 30 huevos vale 3 mil. Dependen de familiares en el extranjero, de que les envíen una remesa. Es una realidad muy común en América Latina, pero en Cuba se ha agudizado de manera muy dramática porque además hemos sufrido y es cierto, no es propaganda política, un embargo comercial y financiero norteamericano muy fuerte que en los últimos años Trump potenció, que Biden no alivió y que Trump vuelve a potenciar.

¿Hay esperanza para Cuba, para La Habana, hay futuro?

Una de las cosas que más escasea en Cuba en estos momentos es la esperanza. Y eso te dice mucho de la situación que se está viviendo. No sabemos cuáles van a ser las soluciones que se aplicarán o se encontrarán y si hay esas soluciones, si un cambio brusco de las relaciones económicas y sociales va a ser la solución, no lo sé, no soy politólogo, no soy sociólogo; soy un observador de la realidad y lo que observo es lo que ya está ocurriendo. No me gusta hacer predicciones, pero sí te puedo asegurar que mucha gente está cansada y tiene muy poca esperanza de que las cosas cambien.

Lee también: ¿La literatura puede ser una experiencia práctica? un texto de Alberto Vital

¿También escasea la libertad?

Es muy relativo el tema de la libertad. Cuba es un país muy libre, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, sexuales, ahora mismo la gente puede viajar con libertad dependiendo únicamente de que haya un país que los reciba. Lo que sí hay es una única línea política oficial que tiene un único discurso político oficial. Salirte de ese discurso político y tratar de participar socialmente puede tener consecuencias que pueden ser muy drásticas.

¿Y cuál es tu relación con la ciudad actual?

Es la relación de una persona que ha vivido toda su vida en la ciudad, nací en un barrio de la periferia y me fui acercando, conociendo, apropiando de esa ciudad y soy un escritor habanero en todos los sentidos, porque incluso el lenguaje que usan mis personajes, la forma de expresión de mis personajes contemporáneos es un lenguaje habanero; es decir, que esa apropiación llega incluso al instrumento fundamental que tiene un escritor, que es el idioma. Me ha apropiado del idioma habanero.

¿Ejerces tu libertad, tu independencia?

He sido una persona que como escritor y como individuo he tratado de practicar mi independencia. No ha sido fácil, pago las consecuencias, como ser prácticamente invisible en mi propio país. Afortunadamente tengo una gran visibilidad en el mundo y el caso de México es satisfactorio. Esa independencia es la que me ha permitido escribir como escribo. Nunca he tenido ninguna militancia política, nunca me afilié a la masonería, mi padre fue masón toda su vida, asistí a la iglesia hasta que hice la primera comunión porque mi madre quería, yo lo que quería era jugar beisbol. Soy agnóstico. Y todo eso alimenta mi espacio de libertad porque no concibo que se pueda hacer arte sino es desde un espacio de libertad que te permita decir lo que tú necesitas decir, o lo que tú quieras decir en el momento en el que lo estás diciendo.

Lee también: Narrativas de la urgencia: una aproximación a la literatura venezolana

¿Seguirás en La Habana?

Tengo una relación muy compleja con la ciudad porque a la vez que siento que es mi lugar, a veces siento que empieza a dejar de ser mi lugar. Por muchas razones. Una razón es que las ciudades evolucionan y eso es lógico, cambian, se transforman, pero también las personas evolucionan, cambian, se transforman, y uno no ve igual una realidad cuando tiene 20 años, cuando tiene 40 y cuando tiene 60. Y a mi edad voy sintiendo que esa ciudad que se está deteriorando físicamente, que se está perdiendo en los comportamientos humanos, va perdiendo los comportamientos de urbanidad que permiten la convivencia. Siento que a veces la ciudad me rechaza por la forma en que yo me he educado, por la forma en que yo la he concebido, por la forma en que yo la he querido y por la forma en que he tratado de escribirla.

¿Se ha vuelto una ciudad ajena y hostil, te está poniendo a prueba para ver si la dejas?

La ciudad no tiene la culpa, la ciudad es víctima de unos procesos sociopolíticos-económicos que la han afectado en su estructura física y en su estructura humana. Hay una máxima que es casi una ecuación matemática: “La miseria crea miserables” y cuando esa sociedad se ha empobrecido, los comportamientos de la gente se empobrecen en un sentido ético, en un sentido social, en un sentido de pérdida de solidaridad y de cercanía.

Entonces no sé, yo quiero vivir en La Habana, quiero escribir en La Habana, voy a seguir escribiendo sobre La Habana; pienso que la distancia no me ayudaría a poder hacer ese proyecto que sigo teniendo en pie, pero a veces las condiciones de la vida son muy complicadas. No me gusta hacer predicciones porque generalmente uno se equivoca, lo que sí te puedo asegurar es que mi sentido de pertenencia y mi sentido de permanencia siguen estando en La Habana.

[Publicidad]

[Publicidad]