Más Información

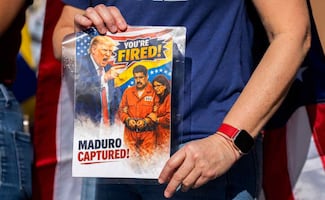

Petro aguarda traducción para responder a "amenaza ilegítima de Trump"; si detienen al Presidente, desatarán al jaguar popular, asegura

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

El filólogo e investigador mexicano Alejandro Higashi trabaja en dos proyectos sobre poesía que podrían publicarse este año. El primero es divulgativo para insertarse en la colección Manuales que edita la Academia Mexicana de la Lengua, institución a la que ingresó en 2015; el segundo es una investigación ambiciosa sobre la historia del poema largo y del poemario en México, que intenta dar una visión de conjunto de que lo que está dentro del canon patriarcal y de las mujeres poetas que están fuera.

“Justo en este momento estoy trabajando y tengo más de 500 páginas de una historia del poema largo en México y del poemario en México y donde intento dar una visión de conjunto de lo que estaba en el canon patriarcal, pero de lo que está fuera de ese canon y que también es muy valioso para entender desarrollos de la poesía que hoy, por lo menos en un libro, no están presentes y tienen que estarlo porque las obras de estas poestas mujeres estuvieron ahí, son asequibles, las podemos leer y tendrían que estar”, señala el investigador y académico.

Se trata, agrega, de investigaciones en proceso justamente con la intención de difundir la poesía, de hacerla más asequible y que genere más lectores y lectoras.

Lee también: Tsiskari lleva la música de salón a casas particulares en su primera gira nacional

Sobre la investigación de poetas que no están en el canon, menciona obras como Yo soy mi casa, de Guadalupe Amor; Los dedos de la mano, de Alaíde Foppa; Anatomía superficial, de Griselda Álvarezo; o Las urgencias de un Dios, un poema extenso de Enriqueta Ochoa. Además de publicaciones de muchas escritoras en la revista Rueca, que no ha sido debidamente valorada.

Dice que Rueca fue una revista muy importante en el horizonte nacional, pero de la cual se ha hablado muy poco en las historias de la literatura, “es una revista que se publica a lo largo de 11 años con financiamiento independiente obtenido a través de la publicidad, una revista muy interesante porque justo su propuesta estética apunta siempre, con todo el rigor de la poesía, a un lenguaje de mayor claridad que sea más expresivo, que busque otros temas porque también hay que decir que en el canon patriarcal, pues a veces los temas fueron muy limitados: el tiempo, la transparencia, la razón, el raciocinio patriarcal, etcétera, en cambio una revista como Rueca tiene otras bases”.

Alejandro Higashi asegura que pese a eso, es una revista de la cual hay poca información en las historias literarias porque no genera como Contemporáneos o como Taller una generación alrededor de la revista y de la cual se habla, y eso le parece muy injusto.

“Contemporáneos, es una revista que duró unos tres años, pero da nombre a toda una generación de la primera mitad del siglo XX, pero Rueca está presentando las bases de lo que va a ser después la poesía conversacional y que va a ser tan importante en la segunda mitad del siglo XX, pero no se le reconoce y varias de las autoras que están ahí como Carmen Toscano, María Ramona Rey, que fue de las editoras iniciales, Pina Juárez Frausto, y muchas otras, no tienen este reconocimiento”, afirma el doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México y profesor investigador de la UAM Iztapalapa.

Lee también: Inauguran "El mundo de Banksy", museo de reproducciones del famoso artista

Añade que los temas que abordan las mujeres poetas de esta revista y de este periodo son mucho más amplios. Cita por ejemplo, el poema extenso Las urgencias de un Dios, de Enriqueta Ochoa que ella escribe hacia los 20 años, “es muy interesante, es un poema centrado en el problema de la creación con lo cual de alguna manera seguía la pauta de Muerte sin fin, pero ella le da un giro muy especial y mira la creación artística desde el problema de la maternidad y del sujeto gestante; entonces no es lo mismo hablar de creación artística desde la metáfora de un Dios creador como José Gorostiza que lo enfrenta desde la idea de un Dios creador y a partir de ahí crea una metáfora de la creación, en cambio Enriqueta Ochoa lo mira desde la perspectiva de la gestación y de la posibilidad de crear vida, lo cual es una experiencia muy concreta, pero que lamentablemente dentro del heteropatriarcado, pues fue relegado al ámbito doméstico y al ámbito de lo que era privado y no público”.

Esa renovación de los temas, dice, o agregan las poetas mujeres. Señala que las historias del patriarcado tuvieron su valor en su momento, “pero ahora la verdad es que son repetitivas, tediosas a veces gratuitamente celebratorias”, por lo que hoy hay una historia que contar y que puede ser mucho más interesante.

“Los poemas largos de Rosario Castellanos que están inspirados en Muerte sin fin, por ejemplo, siguen manteniendo la artificiosidad, el rigor formal etcétera, pero agregan una parte que no tenía el poema de Gorostiza y que es una perspectiva personal y una perspectiva de género que realmente la poesía patriarcal tardó mucho en adquirir porque como era el género dominante nunca tuvo que reflexionar sobre su identidad, como sí lo hacen las escritoras”.

Asegura que mientras en el canon patriarcal reflexionan sobre el tiempo, “de manera un poco tediosa y repetitiva, sobre los ciclos, de manera poco tediosa y repetitiva sobre el cambio la transparencia etcétera, de alguna manera las escritoras al tener que reflexionar sobre sí mismas porque la literatura no lo había hecho previamente, están abriendo una puerta muy importante para los fenómenos literarios que van a venir a finales del siglo XX y en el XXI”.

Y eso no significa cancelar textos literarios poéticos y cancelar autores, más bien es ampliar la mirada. “No hay que cancelar por cancelar, pero hay poemas que han perdido su vigencia, hay obras que van a perder su vigencia y no es que se cancelen, pero naturalmente pierden interés frente al profundo análisis de la identidad que encontramos en estas poetas”, concluye Alejandro Higashi.

Lee también: Sheinbaum destaca las escuelas del INBAL, INAH y la ciencia en su discurso por los 100 días de gobierno

Noticias según tus intereses

[Publicidad]

[Publicidad]