Más Información

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

Mundial 2026: ¿Habrá alerta sanitaria por sarampión en México durante la Copa del Mundo?; esto dice Sheinbaum

Extraditan desde España a sacerdote acusado de pederastia; Fiscalía de Jalisco continuará investigaciones

Bésame mucho

Bésame, bésame mucho

como si fuera esta noche

la última vez.

Bésame, bésame mucho,

que tengo miedo a perderte,

perderte después.

Quiero tenerte muy cerca,

mirarme en tus ojos,

verte junto a mí.

Piensa que tal vez mañana

yo ya estaré lejos,

muy lejos de ti.

Bésame, bésame mucho…

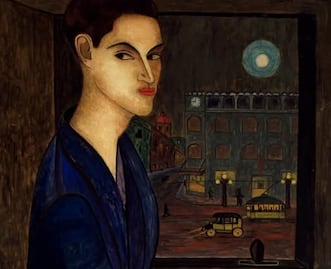

Hay palabras–escena, palabras cuya sola mención en un contexto ya nos construyen un escenario. A ver. ¿Estaremos de acuerdo si decimos que tenemos una escena allí donde hay un yo, un tú, un diálogo y un escenario? Si la respuesta es sí, entonces tendríamos la escena al desnudo que buscábamos en el capitulillo anterior. Quizá con estos datos podremos entender el misterio del éxito de una de las canciones más cantadas y traducidas de todos los tiempos.

Por lo pronto, la letra se repite de tal modo que las dos estrofas citadas la conforman íntegra. Y tenemos, sí, un yo, un tú, un diálogo y un escenario. A partir de esta afirmación, debemos ponernos un poco aclaratorios: no sabemos nada de semejante yo ni de semejante tú (¿hombre?, ¿mujer?, ¿joven?, ¿mayor?) ni de “esta noche”, salvo que gracias a la tradición la aceptamos como un escenario, como un escenario de escenarios, seguramente tan antiguo como la capacidad lírica en la especie humana: nada nos impide pensar que el primer impulso poético surgió “en la noche de los tiempos” durante una noche y para una noche y con mención de la noche. Y el diálogo es más bien un monólogo porque nunca sabremos qué le responderá el tú a aquel yo capaz de una disposición amorosa tan plena.

Lee también: “Vivimos en una sociedad que está en catástrofe permanente”: László Krasznahorkai

Sin embargo, la literatura –y en especial el verso– se construye de tal modo que nos permite incorporarnos a ella, incluso apoderarnos de ella. Y para eso los pronombres personales y algunos adverbios de tiempo y espacio resultan decisivos: “yo”, “tú”, “mañana”, “aquí”: la letra nos está ofreciendo las palabras más canjeables o más disponibles para que no veamos el texto como algo ajeno, sino como algo propio, de modo que se cumpla aquello que decía el estudioso de la lectura Wolfgang Iser: vemos como nuestro aquello en cuya construcción participamos.

En otros términos, mientras menos datos específicos y locales o particulares tenemos del yo, del tú, de la noche como escenario universal y del diálogo–monólogo–súplica, más alta será la probabilidad de que como oyentes nos identifiquemos con la canción y la hagamos nuestra. Por ejemplo, el yo y el tú no se sitúan necesariamente como mujer u hombre; es verdad que el hecho de que la compositora fuera una muchacha de 16 años ayudó a una cierta identificación femenina del yo, lo cual también pudo haber dado voz al eros de las mujeres en una época en que este último despertaba a la voz pública (con la xew en plena expansión continental e intercontinental), y aun así igualmente es verdad que las primeras interpretaciones famosas de la canción corrieron a cargo de un cantante y de una cantante de modo simultáneo, y ello pudo permitir que la canción trascendiera muy pronto la asignación del yo a uno de los sexos o géneros; otro ejemplo de esto es la siguiente anécdota: Paul McCartney no sabía nada acerca de quién había compuesto “Bésame mucho” cuando se decidió grabarla (y él la cantó con evidente alegría y hasta con un remate de buen humor) en la célebre sesión un día de 1962.

Lee también:Las muertas que no resucitaron a Jorge Ibargüengoitia

De este modo, al escuchar o cantar “Bésame mucho”, participamos asumiendo el papel de “tú” (al escuchar) o de “yo” (al cantar) e incluso es posible que a lo largo de la canción asumamos los dos roles indistinta y alternativamente: “yo”, “tú”; “tú”, “yo”. Y la letra se nos ofrece en una dosis mínima, repetida, como suele ser la súplica y como suele ser el lenguaje amoroso.

En suma, las letras de canciones llegan a ser –como mucha poesía– escenas y escenarios pret-a-porter, listos para llevarse. Quien canta “Bésame mucho” se apropia de un “yo” que en español ni siquiera necesitaría enunciarse de modo explícito y que aparece una sola vez por razón del ritmo y del eficaz juego “yo ya” y no tanto por una ineludible exigencia gramatical, según ocurre en inglés y en otros idiomas.

No hemos casi hablado de escenas límite. Y esta escena es un caso. Una parte del efecto se cifra en el carácter limítrofe de la letra. No hay por lo común escena más eficaz, más atractiva, más apremiante que una escena en las fronteras de algo, más si ese algo es el tiempo que hoy compartimos tú y yo frente al tiempo que mañana ya no compartiremos.

Asimismo, tenemos la abundancia: “mucho”. La canción se ha traducido y sin embargo es posible advertir en varias versiones –entre ellas la de los Beatles, en la única pieza de lengua española que, según recuerdo, el Cuarteto Liverpool grabó– que se conservan en español el título y el primer verso, el cual funge como estribillo. Y es así como la lengua española, tan rica en exportaciones, ha exportado dos palabras que significan mucho.

En su biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz recordaba que el magnífico verso “Detente, sombra de mi bien esquivo” tenía un antecedente en un poeta menor, que había escrito: “Amada, sombra de mi bien esquivo”. El barroco de tiempos de Sor Juana no solamente permitía, sino que fomentaba el aprovechamiento de poemas previos para ver si el poeta era capaz de decir algo más fuerte. Y Sor Juana lo logra: cambia una sola palabra y transforma un verso mediocre en uno memorable. Pues bien, el secreto está en el imperativo: “Detente”, “Bésame”. No suele gustarnos que nos den órdenes, y de pronto nos fascina una letra que es una orden a menos que sea una súplica.

También es eficaz el comienzo con una sílaba acentuada: “Bésame”. El acento refuerza el imperativo de la orden o de la súplica (acaso, en una superposición, una orden–súplica).

Besar es entregar una porción de la intimidad más profunda, un minuto o unos segundos de un yo que entonces alcanza una plenitud y a la vez entrega su plenitud a otra persona, a otros labios, a otro cuerpo: se alcanza y se entrega. Tan es esto así que la poesía mística, la poesía de acercamiento al misterio insondable de lo divino, incluye el beso como una fusión absoluta, y el Cantar de los Cantares lo incluye desde el inicio; veamos la celebérrima traducción de Fray Luis de León:

Béseme de besos de su boca,

que buenos [son] tus amores más que el vino.

La filosofía ha propuesto que pensemos en escenarios “como si”, “als ob”, “as if”. La poesía se nutre de escenas y escenarios “como si”: “como si fuera esta noche / la última vez”. Y el “como si” apunta directamente a un límite: “la última vez”. Tenemos entonces dos extremos: la abundancia y el límite, lo mucho y la nada, y nuestra vida se mueve a menudo entre estos dos extremos, aunque no lo sepamos y aunque no tengamos palabras para decirlo: esta canción nos deja entrever esta realidad tan tremenda. Los versos siguientes, enlazados con los anteriores por el estribillo y por la rima final, refuerzan el péndulo entre la abundancia y la nada, entre el mucho de la vida y la pérdida de la ausencia: “que tengo miedo a perderte, / perderte después”.

Luce López Baralt ha estudiado la mirada, los ojos, en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cumbre de la poesía en diálogo con el Cantar de los Cantares: el reflejo es más que reflejo; “mirarme en tus ojos” remite acaso inconscientemente al yo que se funde con el tú y que ya se encuentra en la fuente más profunda del tú, mientras el tú hace lo mismo en el pozo más íntimo del yo. Ya es casi lo de menos que después diga “verte junto a mí”. Pues es más que eso: “mirarme en tus ojos” es haber entrado en ti y que tú hayas entrado en mí, y el “junto a mí” nos recuerda que estamos en una escena humana y que la fusión identificadora de dos personas no impide que ellas dos se encuentren una junto a la otra en un escenario concreto.

Por último, tenemos una suave advertencia. En la letra y la música de “Bésame mucho” todo es suave: la orden, la súplica, el estribillo con aquel “mucho” que se pronuncia con frecuencia en las primeras edades, cuando todavía no sentimos de lleno los golpes de las carencias, las pérdidas y las nadas a las que la vida nos va acostumbrando. Pues bien, la suave advertencia no dice “Te advierto”, sino “Piensa”. Y dibuja una de las escenas arquetípicas de la historia: la escena hipotética, la escena posible, con un “tal vez” que abre la puerta a un deseado reencuentro.

“Bésame mucho” escenifica y cuenta en poquísimas palabras la historia de un deseo.

Noticias según tus intereses

[Publicidad]

[Publicidad]