Más Información

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Petro conversa con Delcy Rodríguez y propone diálogo tripartito con EU; busca contener crisis en Venezuela

Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico

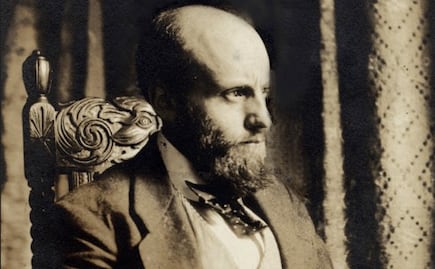

Gerardo Murillo era una ruina cuando escapó de la cárcel de Santiago Tlatelolco. Usaba las ropas con que los soldados de Álvaro Obregón lo vistieron para apresarlo: el pantalón ensangrentado de un soldado masacrado a balazos y una blusa floreada. La dueña de aquella prenda murió en el fuego cruzado.

Temeroso de que lo reaprehendieran, corrió hacia el centro de la Ciudad de México para perderse en sus callejuelas. “Trotaba como perro hambriento”, escribiría años después en Gentes profanas en el convento (1950). Cuando llegó a la frondosa Alameda giró hacia el Zócalo.

Lee también: Un pianista japonés, un concierto en el Roberto Cantoral y la despedida de Eugenia Revueltas, por Lázaro Azar

De su cráneo escurría el sudor que se adhería a sus greñas y a sus barbas largas. Jadeante y con las piernas acalambradas llegó al barrio de la Merced, donde en tiempos virreinales se alzó el convento fundado por los mercedarios. Allí, en los arcos de su mercado, se refugió con los niños desamparados.

El que alguna vez fuera artista plástico becado por Porfirio Díaz para estudiar en Europa, el intelectual y revolucionario que en París soñó con una ciudad habitada por artistas, el orador apasionado que reunió a un ejército de obreros —los Batallones Rojos— para Venustiano Carranza, en aquellos días sólo albergaba dos proyectos finales: “la muerte por desesperación o por hambre, y la plancha de un anfiteatro”.

Hasta que un día lo encontró Ángel Gutiérrez, uno de aquellos peones que Murillo reclutó para la Revolución. El excombatiente lo llevó a su morada, el antiguo convento de la Merced, del que era portero, y le ofreció, además de alimento, una de las tantas habitaciones del viejo recinto. Entonces Gerardo Murillo renació.

Con el espíritu fortalecido, el pintor, aún aprensivo, pero con más confianza, salió del convento para buscar ayuda de sus antiguos amigos. Primero encontró al editor Rafael Loera y Chávez, quien le ofreció unos pesos que le alcanzaron para comprarse un traje.

Con su nuevo aspecto llegó a la Plaza de Santo Domingo, donde se encontró a Chucho González. Para ayudarlo en su precaria situación, el también editor le ofreció publicar los poemas que el pintor escribió en París, pero había un inconveniente: el artista no tenía máquina de escribir y tampoco sabía usarla.

Lee también: Santiago Esteinou y el confinamiento eterno, por Jorge Ayala Blanco

Esta es la historia de Gerardo Murillo, el pintor de volcanes, geólogo y revolucionario, que llegó a la industria editorial por casualidad, pero en el camino fundó una de las revistas de vanguardia: América, reeditada en 2025 por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su aventura editorial ha sido poco explorada, pero existe un registro documental que da cuenta de ella. Lo resguarda el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, ubicado en Ciudad Universitaria de la UNAM.

***

José Gerardo Francisco Murillo Cornadó, conocido como el Dr. Atl, nació hace 150 años. Según su acta de nacimiento, vino al mundo a las 6:30 de la mañana del 3 de octubre de 1875, “en la casa número dos de la calle de la Cruz, manzana 31”, en Guadalajara, Jalisco.

Se sabe poco de su infancia y adolescencia, pero en Guadalajara estudió con Felipe Castro y, en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1897 viajó a París para continuar su formación artística, y amplió sus estudios en filosofía y política en Roma. En el viejo continente hizo amistad con artistas e intelectuales, como Leopoldo Lugones, quien lo inspiró a adoptar el nombre de Dr. Atl (‘agua’ en náhuatl).

Inquieto, polemista y radical, al estallar la revolución mexicana se alineó con Venustiano Carranza. Tras el conflicto armado, y con su creatividad y energía desbordantes, fundó junto con colegas y amigos la Liga de Escritores de América, con sede en la calle República de Cuba, en el corazón de la Ciudad de México.

En sus propias palabras: “Nos dedicábamos [...] a dar conferencias y a propagar nuestros principios en la prensa, pero como en los periódicos no podíamos expresarnos libremente, fundamos la revista América”.

Dicha publicación “no era masiva y su manufactura era más bien artesanal”, explica Rebeca Barquera, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Barquera ha estudiado al Dr. Atl desde hace diez años, es de las principales investigadoras de su obra y lo reconoce con modestia, aunque aclara: “No es un personaje que me caiga bien”.

Gracias a ella conocí el archivo del Dr. Atl que llegó a la Biblioteca Nacional a finales de los 60 gracias a María Esther de la Mora, asistente del Dr. Atl que, tras la muerte del artista en 1964, reunió todos sus documentos y los donó.

***

Dentro del Fondo Reservado, Rebeca Barquera toma de un estante un engargolado azul marino cuya portada dice: Catálogo. Archivo. Dr. Atl. Gerardo Murillo Cornado. Consulta/Usuario, y hojea sus páginas mecanografiadas en los años noventa. “Deberían de digitalizarlo”, comenta en voz baja.

Sin dilación, encuentra lo que buscamos: la faceta de editor del Dr. Atl, muy prolífica a mediados de los años veinte y poco estudiada porque él no estuvo inserto en el mundo literario hegemónico. “Creo que por eso no se les ha dado importancia a sus ejercicios editoriales”, indica. Son tres los documentos: los borradores de Sinfonías del Popocatépetl (1921) y de Más allá del universo (1935), y su cuaderno de anotaciones.

La investigadora recuerda que el Dr. Atl no sabía usar máquina de escribir, así que cuando Chucho González le propuso editar sus poemas como medio de sustento, el pintor acudió a la Escuela para Señoritas Sebastián Lerdo de Tejada —ubicada en la esquina de República de Guatemala y del Carmen, en el Centro Histórico de la Ciudad de México— y reclutó a una estudiante de taquimecanografía para que tomara dictado.

De ese periodo data el mecanuscrito de sus poemas en prosa: Sinfonías del Popocatépetl. Las hojas ahora tienen un tono grisáceo, pero el azul de la tinta y los tachones del propio Dr. Atl se mantienen intensos. “Mira, aquí se ve mejor”, dice Barquera mientras pasa las páginas. Luego explica:

“Sinfonías del Popocatépetl es el primer libro que escribió, y lo editó México Moderno, un gran proyecto donde publicaron Enrique Fernández Ledesma o José Vasconcelos. Por eso, que su primer libro haya salido bajo ese sello, fue importantísimo, porque el Dr. Atl se situó dentro del circuito donde publicaban los grandes escritores del momento. Recordemos que él ya había publicado en la prensa, pero nada en formato de libro.

“El propio Dr. Atl cuenta que escribió estos poemas durante su estancia en Francia, entre 1913 y 1914. Podría ser cierto, o, tal vez los redactó al llegar a la Ciudad de México, después de participar con Carranza en la Revolución, pelearse con él y exiliarse en Estados Unidos en 1919”.

Y es que ella también señala las contradicciones del Dr. Atl porque, dice, “se tienen que saber”, y ha aprovechado distintos espacios para exponerlas. “Te lo quieren poner como el viejito simpático que te lleva a vivir al Popocatépetl, y sí, era eso, y muy elocuente, convincente y amable, pero también era autoritario y construía estrategias en el mundo editorial para participar e incidir en él”.

Posteriormente, revisamos el mecanuscrito de El hombre más allá del universo. Barquera señala que, aunque Dr. Atl venía anunciando este libro desde 1921, apareció hasta 1935 en Editorial Botas. El libro surgió de la amistad del artista con Gabriel Botas. Una ocasión, el editor visitó al pintor en el exconvento de la Merced y le pidió: “a ver, léeme algo”. Él fue por sus cuentos y se los mostró.

Después publicó El hombre más allá del universo, ensayo donde Dr. Atl expuso su visión científica. “Es la historia de un hombre que ve caer un cristal en la cima del Popocatépetl. Descubre que es una especie de nave espacial y entra. A través de la conexión que establece su cerebro con el cristal, puede viajar por el universo”, explica Barquera.

Ella cuenta que el artista dialogó con las teorías de la relatividad, la simultaneidad y con ideas como el magnetismo animal. “Hoy lo compararíamos con el reiki: él creía que las vibraciones de mi cuerpo podían incidir en las tuyas, porque estamos formados de materia y energía”, y él asumía que era un hecho científico.

Barquera propone que esta idea también la plasmó en los atlcolors: más que buscar una técnica que llevara su nombre, en sus dibujos él quería dar la sensación de la atmósfera y de las partículas envolviéndolo todo. Este concepto también está en su única novela El padre eterno, Satanás y Juanito García (Editorial Botas, 1938), pero el desarrollo de esta idea se encuentra en su cuaderno de apuntes, que la investigadora abre con cuidado.

Se trata de un volumen de pasta dura de 50 centímetros de largo, aproximadamente. En la portada el Dr. Atl escribió: ‘ANOTACIONES’. “Si te das cuenta —dice Barquera— tuvo el cuidado de poner un punto en medio de la ‘O’. Es el glifo de ‘agua’ en náhuatl”.

La portada tiene una mancha de tinta negra. Parece que el cuaderno estuvo sobre una mesa de trabajo y se alcanza a leer: ‘Borradores’ y ‘El universo’.

Barquera pasa las páginas y emergen recortes de periódico en inglés, francés y en español. Más adelante, aparece un texto escrito a lápiz con el alfabeto griego y luego un boceto a tinta en el que se ve una pequeña figura humana con sombrero y bastón, parece que el cuerpo emana energía, la misma que envuelve a los valles, un árbol, un volcán y hasta al sol. En todas sus páginas se ve su letra apresurada y ansiosa.

Dice Barquera que éste era un cuaderno de trabajo “como ahora nosotros traemos la libretita”. Así, él cargaba con ésta que estamos hojeando. “Seguramente tenía más, pero es la única que llegó al Fondo Reservado. Somos afortunados de tenerlo en el archivo”.

***

Previo a visitar el Fondo Reservado, Barquera me habló de la revista América, que el Dr. Atl fundó en enero de 1926, hasta su cierre, en abril de ese año. A pesar de su corta vida, la publicación se consolidó como una revista de vanguardia.

No fue la única incursión editorial de Gerardo Murillo: colaboró en L’Action d’Art en Francia (1913), dirigió Vanguardia (1915) y fundó Acción Mundial (1916). Con este recorrido como editor, ¿por qué destacar América dentro de su producción editorial?

“¡Uy! América es importantísima”, responde Barquera. Antes de explicar, sitúa el contexto en que surgió la revista: “En 1926 comienza el auge de las revistas ilustradas y culturales. Fernández Ledesma publica Forma y los estridentistas Horizonte. Mientras tanto, el Dr. Atl conoce a Alejo Carpentier y a varios escritores latinoamericanos, y juntos organizan la Liga de Escritores de América. A partir de ese grupo nace la revista América”.

A diferencia de otras revistas de la época, América destacó por su carácter interdisciplinario: reunió a creadores que escribieron sobre arte, antropología y política, criticaron el imperialismo, promovieron la unidad latinoamericana y propusieron un diccionario regional para emancipar la lengua. Sobre todo, la publicación funcionó como vehículo de comunicación de la Liga de Escritores de América.

El papel del Dr. Atl en la revista fue activo: además de editarla, diseñó sus portadas con la técnica del esténcil. “Quería controlar todo y generar un circuito donde pudiera incidir”, confiesa Barquera.

Finalmente, el proyecto “se desinfló”, según el propio Dr. Atl. Lo que no decayó fue su interés por el mundo editorial. Para demostrarlo, Barquera busca un documento en su laptop y lo muestra: un mapa mental organizado con todas las áreas en las que el pintor se involucró.

Entre líneas y flechas aparece un apartado dedicado a la editorial que fundó: Lidan. Este sello “publicó el primer libro de Nellie Campobello en 1929: Francisca yo!”, explica.

Gracias a que vivió muchas vidas, Gerardo Murillo dejó aristas, matices y bosquejos por explorar y replantear.

Noticias según tus intereses

[Publicidad]

[Publicidad]