Más Información

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Inhabilitan por un año a juez que concedió amparos a Cabeza de Vaca; lo acusan de actuar fuera de la legalidad

San Valentín: Consejos para cuidar las finanzas en pareja; esto sugieren Profeco y Condusef para evitar "infidelidad financiera"

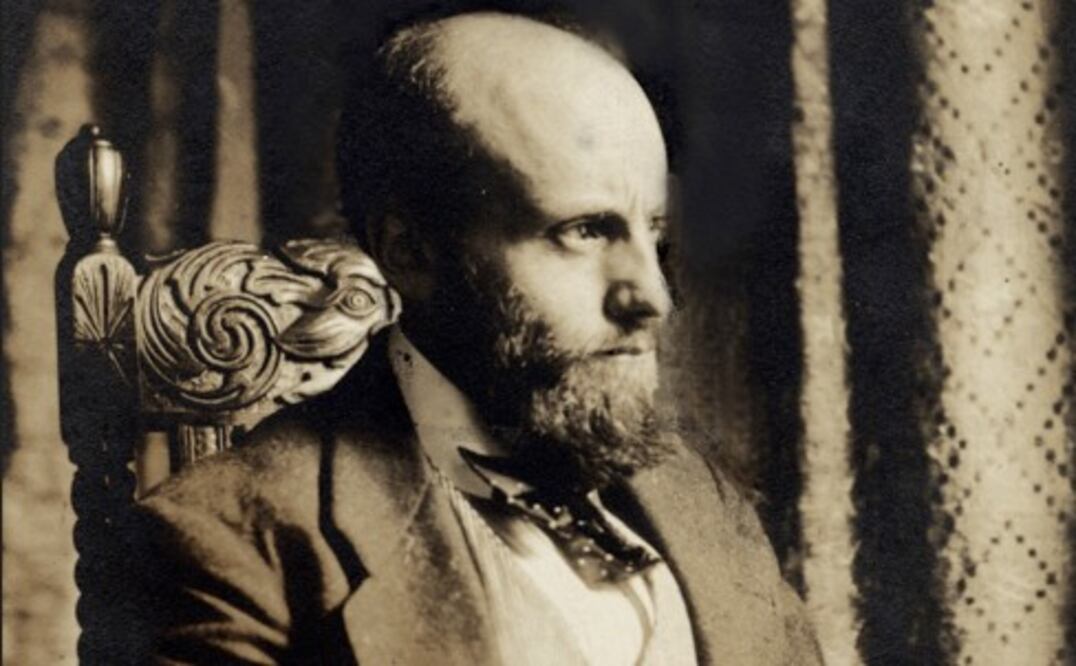

Nunca parecen suficientes los homenajes al Dr. Atl, que aún ahora al cumplirse ciento cincuenta años de su nacimiento, parece escaparse de nuestras manos, como una suerte de todólogo que en el fondo no es serio, que da risa, como a él se la provocaban los retablos populares, siendo, a su vez, el autor anticlerical del gran catálogo de las iglesias de México. Nacido Gerardo Murillo (1875–1964) ya se sabe que, gracias a su amigo Leopoldo Lugones, y a su deseo de ser llamado “agua”, en náhuatl, se agregó el título de doctor filosófico y defendió su derecho a ser ese inasible líquido.

Incluirlo, empero, en el catálogo de los vanguardistas del siglo XX es relativamente sencillo. Como tantos artistas, becado a Europa, tras hacer estudios académicos en Italia, en una primera estancia, se entregó después al espíritu del futurismo, aunque la secta que frecuentó en París, L’action d’art, cercana más al colorismo de afición órfica que al cubismo, no dejó grandes nombres en el armorial, asoció al Dr. Atl a las obsesiones políticas y esotéricas de su tiempo, de la mano de Rubén Darío, “su mentor”, según su biógrafa Olga Sáenz en El símbolo y la acción. Vida y obra de Gerardo Murrillo, Dr. Atl (Colnal, 2017).

Lee también: Una reina centenaria: Celia Cruz

A la reacción antipositivista de aquellas generaciones, se sumó la lectura de las Reflexiones sobre la violencia (1908), de Georges Sorel, nutriente de la ultraderecha revolucionaria y antiburguesa. De Sorel vienen lo mismo Gabriele D’Annunzio y Benito Mussolini que nuestro Dr. Atl, quien del hervidero de la Revolución Mexicana –donde fue un dudoso hombre de confianza para el Primer Jefe, don Venustiano Carranza– saltó, en las décadas de los años treinta y cuarenta, al campo anticomunista y antisemita. José Vasconcelos, su hermano–enemigo, llegó a las mismas coordenadas, pero viniendo de otro lado, de la reintegración nacional–católica a la Gracia. A los dos, como es lógico, el protestantismo anglosajón les parecía el origen pecaminoso del mundo moderno.

Ambos –el Dr. Atl acusó a Vasconcelos de borrar sus murales del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo– nos recuerdan que el espíritu revolucionario de la Bella Época, creativo y dinamitero, fundacional y ácrata, no necesariamente desembocaba en la izquierda, ni mucho menos al marxismo. Todavía antes de la Gran Guerra, el Dr. Atl dizque atrajo la atención del jefe socialista francés Jean Juarès a favor del constitucionalismo y lo sumó en contra del sanguinario Victoriano Huerta, monstruo muy interesante que estudió con atención y morbo, a diferencia del poeta y crítico José Juan Tablada, huertista conspicuo quien admiraba (y mucho) al Dr. Atl. Tras proclamarse fundador de los Batallones Rojos de la Casa del Obrero Mundial en 1915 y pretender independizar después a la Baja California como república socialista, el Dr. Atl de “comunista” no bajó al régimen del general Cárdenas, contra el cual conspiró. Su folletería de aquella época, comparando a los grandes dictadores con los hombres del Renacimiento, es nauseabunda.

Lee también: La noche insiste, la noche nos embriaga

Pero la paradoja del Dr. Atl no aplica a Vasconcelos, quien nunca fue vanguardista, aunque ambos se hayan ordenado entre los platónicos: a la hora de bregar por la cultura nacional, no sabía si le gustaban los charros y las chinas poblanas, o no le gustaban, alérgico como fue al folclorismo, lo cual no le impidió publicar Las artes populares en México (1921). Quiso darle, como Vasconcelos, un sentido civilizatorio a aquella escabechina mexicana. Pero a diferencia de los muralistas –entre los que contaba con la simpatía de José Clemente Orozco y la influencia atliana fue a dar a David Alfaro Siqueiros– no buscaba en la historia –ni en la crudelísima, ni en la beatífica– nuestra razón de ser. Su firma, la de México, no podía ser la hoz y el martillo, sino un volcán.

Lo suyo, manando de fuentes místicas a los que no fue ajena la lectura obsesiva de Así habló Zaratustra era hacer del paisaje nacional una ventana del alma, pero de alcances cósmicos, y se formó también –a la manera del conde Tolstói– entre quienes creen, sobre todo, en la utilidad práctica del arte como su verdadero fin, instruido desde temprano en la crítica práctica, al ridiculizar, en 1904, al pobre pintor Antonio Fabrés, un orientalista catalán contratado entonces por la Academia de San Carlos, haciéndolo pintar en público, mientras el joven Murillo se burlaba de sus trazos.

Como John Ruskin, hallaba el Dr. Atl amanerado a Rafael frente al vulcanismo de Miguel Ángel, con quien se hubiese medido, de no haberlo confinado los muralistas al caballete. Por ello, el también orientalista Dr. Atl fue, esencialmente, un maestro, paciente al distinguir lo curvilíneo de lo rectilíneo, y exponerlo.

Su pedagogía nació en las escuelas porfiristas a la sombra de Justo Sierra y continúo en las empresas vasconcelistas, y durante el cardenismo, con la invención de los atl colors, opuso al nacionalismo revolucionario un renacentismo naturalista y profético: nada pudo salirle mejor al Dr. Atl que resultar “el partero” del volcán Paricutín, el 20 de febrero de 1943. De hecho, se instaló a vivir cerca del recién nacido para tomar nota, apuntes y bocetos de su aparición en el mundo, quien ya antes había escrito, Las sinfonías del Popocatépetl (1921). De hecho, esas correrías de alpinista le costaron una pata a quien dejaría Cómo nace y crece un volcán. El Paricutín (1950 y reeditado en 2023 por El Colegio Nacional, del cual el Dr. Atl fuese miembro fugaz), por azar y por necesidad, uno de los grandes libros mexicanos.

El heredero de José María Velasco fue, de alguna manera, nuestro Petrarca, quien hizo de las cumbres de México un solo Monte Ventoso al cual ascender y desde el cual admirar a la sometida humanidad, y acaso la bella Nahui Olin (1893–1978) fue su Laura. Vigente la revancha del “segundo sexo” pues la propia Simone de Beauvoir trasciende hoy más que Jean–Paul Sartre y así como predomina Frida Kahlo sobre Diego Rivera, la talentosa y desastrada hija del general Mondragón acabó por desplazar al Dr. Atl del centro de la atención pública.

Planeó Olinka –una ciudad platónica para los artistas a la cual Cuauhtémoc Medina le dedicó un libro y que fue para el Dr. Atl lo que Fiume para D’Annunzio– porque amigo de los helicópteros y de los aviones, usados como si fueran sus andamios, no es extraño que, habiendo muerto en los años del Sputnik, sintiese curiosidad por los extraterrestres. Nos advierte Sáenz que, muy consciente del poder y los alcances de la fotografía para potenciar a la pintura, al Dr. Atl le faltó la gallardía de reconocer –así lo muestran sus archivos– cómo el registro fotográfico enriqueció su paisajismo. A las fotografías, decía, les faltan “los dedos movidos por el espíritu”.

Fue un “gran irregular”, hombre distraído entre el paisajismo, la política internacional y la politiquería, la redacción de sus numerosos Cuentos de todos colores y unas singulares (y poco valoradas según dice bien Medina) memorias, esas Gentes profanas en el convento (1950) a las que quisiera dedicar, pronto, unas páginas, porque al Dr. Atl no le podemos seguir dando el avión.

Noticias según tus intereses

[Publicidad]

[Publicidad]